电话:0898-88561671

传真:0898-88561671

从浪尖到舌尖,一起寻味三亚(上)

在南海之畔,三亚的阳光、海浪与细沙,绘就一幅幅醉人的滨海画卷。而这里的美食,正如这方水土,多元且丰富,承载着山海的馈赠与人间的温情。海棠湾的高端酒店,以匠心独运的手艺,将四海美味融于一盘一碟,演绎着奢华与精致的味觉交响。疍家人的海鲜,则是最质朴的海之味,无需繁复,仅以清蒸白灼,便足以触动味蕾的每一个细胞。

走进三亚的市井巷陌,融合菜讲述着创新与传承的故事。微酸爽口的扁豆酱,以其独特的韵味,挑逗着食客的味觉神经;咸鲜适中的早茶粉汤,一碗下肚,暖意融融,仿佛能驱散所有的疲惫与忧愁。更有那山兰酒的甜蜜醇厚、东坡宴的雅致,它们共同编织成三亚的美食图谱,让人在品尝中,感受这座城市的独特魅力。让我们跟随镜头,一同探寻三亚的美食密码,体验一场味蕾上的文化之旅。

01

舌尖上的诱惑寻味海棠·融合中餐

国家海岸·海棠湾,绵延 22 公里的海岸线,宁静纯美,是中国五星级酒店最密集的区域,虽然定位各有不同,但每一家酒店都是精心打造的度假综合体。

作为度假的六要素之首,吃,肯定是酒店竞争的关键项。早早占据一线海滩位置的天房洲际,与三亚国际免税城相邻,独享一片宁静,也是海棠湾餐饮界的“优等生”。

初到三亚,享受一段慵懒的时光,一顿海底自助餐最适合让你转换节奏。作为三亚较早的海底餐厅,这里一度是游客们必来的打卡区。当阳光透过海水变幻出若有若无的蓝色,游动的热带精灵们,就成了你用餐的移动背景,孩子们兴奋于海洋世界的神奇,大人们则是安享这处特殊空间里的惬意,或者品美食,或者发发呆,都不错。

从一个熟悉的地方到一个向往的地方,似曾相识的美食可以让人快速对陌生环境脱敏,因此融合菜成了天房洲际酒店的主打。无论你来自哪儿,在天府中餐厅,总有一款让你心动的美味。

取材本土,中西烹饪手法并用,是总厨陈家胜多年来的创作原则。他们团队的家常菜功力扎实,可以经受住绝大多数食客的检验,融合菜则是通过创新手法,让三亚的常见食材成为食客们的惊喜。

蟹黄汁烩玻璃虾球,主要食材就是三亚虎虾和地瓜。新鲜的虎虾快速处理成虾球,摆盘后淋上调好的蟹黄汁,黑白黄绿,颜色丰富,虾肉清甜弹牙,地瓜软糯香甜,既是前菜,也可当做小点。盘中点缀的墨汁书法,便是陈家胜的绝活,也让这家中餐厅更多了些文化氛围。

三亚,是热带水果的主场,因此夏日的主打菜谱里,少不了水果的影子,一道略显重口味的美食,足以让你明白混搭的魅力。

香酥榴莲鸭,没品尝之前,你肯定会把它定位为黑暗料理,毕竟这两样食材风牛马不相及。不过主厨们的处理还是让我们眼前一亮, 卤至软烂鸭肉与适量榴莲搭配成馅,均匀被面皮包裹,小火慢煎至焦黄,内馅咸中略带微甜,外皮酥脆掉渣,这道菜竟然像西餐里的派,也像中餐里的酥皮馅饼,从里到外都是满满的反差感。

百香脆果玉带皇,这是另外一道水果菜,弹牙的带子肉被百香果汁调制的沙拉酱包裹,带着果味的味酸甜显得肉更鲜甜,就连百香果皮也被做成小菜,十分爽口。

逛、吃,是大部分人的度假状态,当夜幕降临,属于海昌梦幻不夜城的璀璨拉开了序幕,尽情游玩之余,也不能忘了寻找美食的脚步。

作为见证了海昌梦幻不夜城从工地到运营的老牌餐厅,海棠宫也曾是这一带的明星餐厅,迎的是四方客,做的是八方菜。

和酒店美食的温文尔雅不同,这里的菜明显更有性格。馋嘴香酥虾,选取生猛海虾,去头留壳,裹上薄薄的脆皮粉,合适的油温中炸三遍至壳肉半分离。菜如其名,虾壳酥香,虾肉鲜甜,一旦开始第一口,你肯定不会停手。

酸汤石斑鱼,鱼是主角,汤是灵魂,由黄灯笼、泡椒、泡姜等多种材料调制的酸汤,爽口开胃但又不会太过刺激,更显得石斑鱼片的鲜美,整道菜看起来平淡无奇,但你吃起来一定会暗自赞叹。

消费,可以丰俭由人,但食物只有碰上对的人,才能被称为美食。厨师们的用心,赋予食材以灵魂,食客们的相遇,赋予食材以价值,不管是高档酒店还是街边小馆,遇见一道好菜,都会让人愉悦片刻。

寻味三亚,怎么能少的了海棠湾的各家酒店呢?

02

舌尖上的诱惑寻味天涯·疍家海味

疍歌是国家级非物质文化遗产。懂唱这些歌的人,基本上都是跟大海打了一辈子交道的渔民。疍家人,疍字来源于曾经赖以为生的小船,在茫茫大海上,小船如蛋壳一样脆弱,他们便以疍家自称。

以海为生的疍家人,一日三餐里,最不能少的,就是海鲜了。位于鹿回头山脚下的南边海渔村,是三亚疍家人上岸后的主要聚居区之一,要吃地道的疍家海鲜,这个片区肯定是首选。

如果有幸能吃到疍家席,那自然是饱了口福。作为游客,想尝试传统的疍家菜,村里的海鲜排挡还是值得打卡。

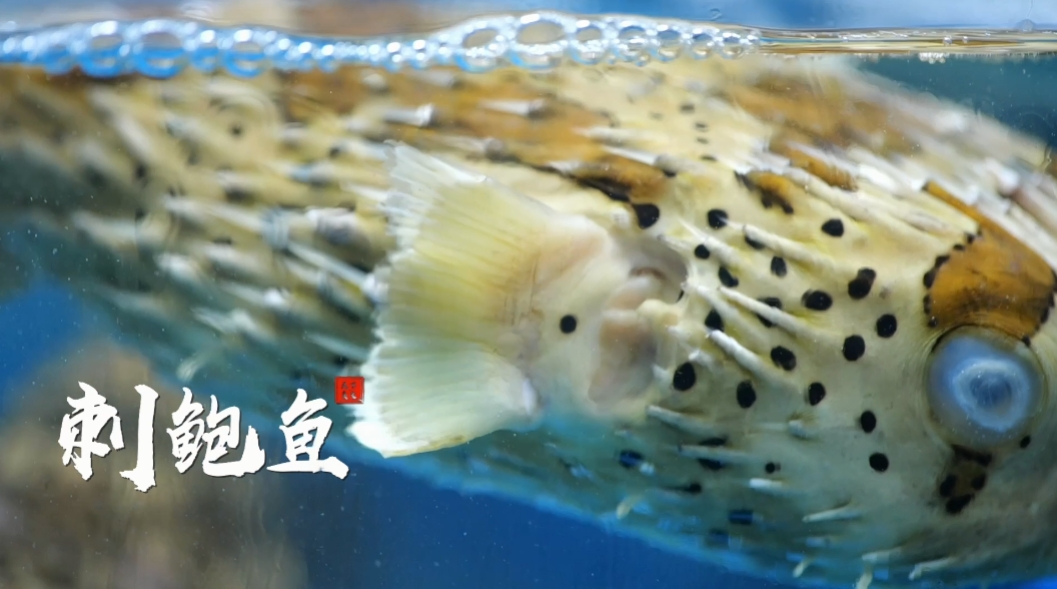

别看这里其貌不扬,但各个档口,都是村里的疍家人。作为疍家厨房少不了的刺鲍鱼,干货不稀奇,但是碰上鲜货,千万不要错过。

刺鲍鱼,也叫刺豚,浑身长满白色尖刺,一生气就把自己鼓得像刺猬一样,名字也因此而来。做刺鲍鱼,首先要处理的就是这些尖刺。

热水烫过,皮肉分开处理。皮上的刺需要一根根拔掉,然后才能煲汤或者煮粥。刺鲍鱼的皮富含胶质,疍家人一般会搭配鸡汤一起炖煮,口感鲜甜,营养丰富。

刺鲍鱼的肉,口感细腻,一般会和鱼皮搭配煮粥,这种粥既有海产品的鲜味,因为丰富的胶质,还特别得顺滑,是女士们最钟意的粥品,也有人赞美其为“天下第一粥”。

疍家传统味道里,还有一道不能少的菜就是梅香鱼,确切的说应该叫霉香鱼。一般选用肉厚的大鱼抹盐制作,虽是当年船上为了保存鱼肉的无奈之举,但却也是无意中产生的一道美味。

传统的梅香鱼咸香,有蛋白质微发酵后产生特殊的香味,可以剁碎和猪肉一起做成梅香肉饼,也可以直接切块铺在肉饼上蒸熟,主打咸香,是疍家人餐桌上的下饭菜。

作为重口味的传统菜,如果你是第一次尝试,建议还是让老板选用改良版的做法。具体做法就是鲜鱼抹盐后晾晒,然后香煎或者清蒸,和鲜鱼比起来,肉的质感略有变化,但又没有过咸,口感独特,比较适合大众口味。

对于鱼虾蟹螺的了解,没有人能比得过疍家人,不过,不管是蒸鱼还是煎鱼,他们总能把火候把握得恰到好处,疍家鱼饼,有墨鱼和马鲛鱼两种,且都能做到外皮焦黄,肉质弹牙,高蛋白食品,一般人吃起来都不会有什么负担。

在疍家人的食谱里,鳗鱼占据了重要的地位,宴席上一般选择清蒸,突出食材的本味。在南边海的这个排档,鳗鱼还有个更美味的吃法,吊烧海鳗。处理干净的海鳗,需要改刀,然后加葱姜腌制,入味后需要均匀挂上蛋液调制的粉浆,然后入锅炸至金黄,鳗鱼受热打卷,外壳脆香,肉汁都被锁在壳内,相比于传统的清蒸,滋味更加丰富。

海鲜,作为疍家人的家常食材,不止有清蒸和辣炒,祖祖辈辈以海为家,他们最懂得通过搭配,突出鲜味。作为食客,你可以和老板们多多交流,尝试最地道的疍家海味。不过,想要真正体验疍家味道,海鲜只是一小部分,疍家的汤和菜,也是独具特色。

03

舌尖上的诱惑寻味吉阳·融合菜

人流汇集处,美食集散地,从古至今,皆是如此。融合了南北风味的淮扬菜,风靡在各大城市的私房菜,都属于融合料理的范畴。在改革开放中不断成长的三亚,吸纳了四海英才安家立业,各式融合菜也逐渐成为了一种潮流。

如果细数最近几年主打融合又品质稳定的餐厅,凤凰路的梧桐餐厅,算的上一个。餐厅的名字,便表露了老板的心志,“梧高凤必至,花香蝶自来”,没有上佳的菜品,又怎敢用梧桐作名字呢?

与三亚传统意义的酒楼相比,这里选用的食材一样丰富,但菜品加工的手法就更要灵活, 融合菜,以本土食材为基础,融的是各菜系的加工手法,合的是食客的胃口,所以对厨师们来说,创新是必修课,最普通的食材要给人眼前一亮的感觉。

自制豆腐,很家常,但却是梧桐餐厅的必点菜。因为它从原材料到成品,完全在后厨完成,健康又美味,但做起来却很费心思。

打好的豆浆和鸡蛋以一定比例搅匀,撒入菠菜碎蒸熟,晾凉后切块,高温入油后,其外部便会形成硬壳定形,达到外脆里嫩的效果,随后码盘调味上桌。

美味的食物不一定需要复杂的手法,对于本地的地道食材,化繁为简是厨师的秘诀。脱骨鸡,选用本地散养鸡,融入西餐煎肉排的手法。先提前去掉骨头后切成小块,稍微码味后放入平底锅慢火生煎,当鸡皮里的油被逼出,鸡肉也基本达到了鲜香滑嫩状态,调入黑松露酱,便可翻炒出锅。

因为融合,茄盒也可以是避风塘口味的,本地食材也被不断发掘。

农家腌制的芋头梗和本地特有的木豆,加入高汤像是烩又像是炖,最终成了一道可当菜又可当汤的特色美食,不要觉得它颜色不够亮眼,味道其实相当惊艳。

在厨师的细心搜罗中,腌制的地瓜梗也登上了大雅之堂,有点微酸、微咸,吃起来还有一点嚼劲的地瓜梗,富含膳食纤维,搭配猪肚,又是一道养生汤菜。

数量庞大的流动人口,给三亚的美食界带来无限的商机,在众口难调的市场中寻找最大公约数,让融合菜餐厅流行成为一种必然。瞅准时机,如可,这家来自江西的餐饮品牌,也在三亚落地生根。

作为一家把商务接待作为主打的餐厅,服务当然是让人如沐春风,环境和菜品更是匠心十足。再加上中式的庭院式设计,聚餐更像是主人家宴,窗外雨打芭蕉,屋内美味佳肴。中国美食,讲究色香味形,也是融合菜菜品开发的参考维度,要让本土食材得到升华,还得打出自己的特色,难度并不小。同样是对本土散养鸡的处理,有人煎有人炸,如可的厨师们选择“蒸桑拿”。为达到鸡肉鲜嫩多汁的效果,多次尝试,才确定了一只汗蒸鸡的最佳蒸制时长。

小小的茄子,是家家户户的常见食材,要想让它突破平凡,考验厨师的技法和想法。切成方块状的茄子,稍作调味,裹粉炸出硬壳,最后趁热挂上厨师特调的酱汁,因其外形便取名冰川脆皮茄,从口感到口味的确都满是意外之喜。

开发本土食材,让食客能尝到三亚味道,突出自身特色,给了食客更多选择。现烤的荔枝木烤鸭,皮色红润,肥而不腻,口感丝毫不弱于北京烤鸭名店。来自江西的河鲜,是厨师长的拿手菜,也是店里的招牌菜之一,新鲜的鳜鱼,仅取其肉,被厨师片成几乎透明的薄片,炸过的大米,色泽金黄,在鱼片下打底,上桌时,一壶提前熬制好的翅汤飞流直下,鱼肉瞬间烫熟,翻滚间米花上浮,犹如桂花满壶,汤浓肉鲜,翅汤桂花鱼,果真名不虚传。

生活的仪式感,存在于一日三餐,食不厌精,脍不厌细。作为一个热门的旅游目的地,三亚美食更需要推陈出新、融汇八方,给万千食客更多选择,让本地食材创造更多惊喜。融合菜,向未来。

04

舌尖上的诱惑寻味崖州·扁豆酱

地方土菜,往往是一个地区物产和过往生活的投影,它是老一辈人的记忆坐标,但也容易被新一代人逐渐淡忘。三亚的扁豆酱便是这样一种存在。

如果不是在三亚长期生活,你可能都不一定听过扁豆酱的名字。这种专属于崖州、乐东一带的特产,味道略带酸甜,距今三四百年的时光里,一直是家家户户都吃得起的必备品。它虽没有登过大雅之堂,但却给当时人们并不丰富的一日三餐带来了别样滋味,也流传出不少掌故。

崖州区是三亚扁豆酱最主要的产地,也是三亚最喜欢吃扁豆酱的区域,发酵好的扁豆酱,在农贸市场便可以买到。崖城村的陈良鹏,是当地不多的扁豆酱制作技艺传承人。

扁豆,因其种子形状而得名,具体学名没人说得清。每年10月前后,是扁豆播种的季节,它生命力极其顽强,在田间地头随便一撒,就能长得很好。

经过四个多月的生长,扁豆叶会逐渐变色,这时候便是扁豆收获的季节。

陈良鹏做扁豆酱的原材料,基本都来自乐东山里,沿用着代代相传的手法,保留着传统的味道。

做扁豆酱,先要淘洗两三遍扁豆,虽然不难,但边淘边挑拣杂质,特别费眼睛。洗好的扁豆,上锅焖煮,五个小时,当豆香味溢满小院,扁豆就煮好了。把煮好的豆子变成豆泥,以前全靠人捣,比较费力,现在有了机器,做豆泥的流程便简单了许多。

加工好的豆泥拌上粗盐,撒上大蒜末和黄姜碎,拌匀后压实,两天的发酵,细密的豆泥,便有了特别的风味,而且每家的口感还有些许差别。

虽然色泽暗黑,但扁豆酱可是下饭神器,微酸微甜的口感,最适合在炎热天气里没胃口的人。新鲜的鱼虾,稍作处理,姜蒜末煸香后,扁豆酱加水,放入鱼虾稍煮,便可出锅。酱汁酸酸甜甜,确实还真有点爽口。

从小吃惯了扁豆酱的李春燕,对扁豆酱有着特殊的感情,所以,在她开的海亚餐厅,一直保留着这道招牌菜,而且在大厅里,还专门给扁豆酱制作了图文宣传,鼓励大家多尝试海南酱香,挑战民间怪味。

酒店里主推的扁豆酱菜品,主要有扁豆酱焖鱼和扁豆酱煮五花肉,虽是酒店后厨,但做法还是家长手法。煸炒姜蒜,加水煮扁豆酱,放入鱼或者肉进行焖煮,调味后转至砂锅继续盖盖焖。鱼肉配扁豆酱,丰富了鱼的口感,五花肉配扁豆酱,化解了肉的肥腻,这看似恰到好处的转化,靠的全都是扁豆酱自然发酵的微酸。

天下之大,无奇不有,饮食纵有地域之别,但无贵贱之分,接受不同人群对食材的不同演绎,便是品味美食最基本格局。即便不是你的菜,但如果以好奇和尊重的态度接纳品尝,你还是能得到很多快乐,诚如这三亚的酱香,你不尝试,便永远不会理解为什么有人念念不忘。

05

舌尖上的诱惑寻味三亚·豆腐

能称得上中华传统美食的,豆腐绝对算其一。从南到北,无论咸甜,它总能在人们的餐桌上占有一席之地。三亚虽然不是豆腐的主产区,但作为美食的豆腐,在三亚却小有名气。崖城的臭豆腐,技术源自湖南老乡,外皮脆而内孔丰富,加入了酸豆角的汤汁更适合本地人口味,深受年轻人喜爱。

当网友还在讨论豆花咸甜的时候,李家甜豆花已经在三亚小吃界打出一片天下。与传统的姜糖水豆花不同,李家甜豆花完全创新在了年轻人的心坎上,不仅保留了豆花的滑嫩口感,而且口味也更加多变。

泡豆子,打豆浆,过滤,煮豆浆,这些传统的步骤在小店里依然保留,煮开的豆浆加入卤水,半小时左右,豆花基本成型,洁白滑嫩,豆香浓郁。

李家甜豆花之所以有名,主要胜在混搭,传统的热糖水豆花味道纯粹;豆花和芒果、椰奶、木瓜、斑斓粉搭配,色彩鲜艳、冰凉爽口;当然,你也可以选择各种材料混搭,来一个自己钟意的专属招牌豆花。

如果说李家豆花以小清新出圈,那商品街六巷的贵州豆腐,走的就是重口味路线。黔百味居,主打贵州风味,当地流行的豆花面首当其冲,成为店里的招牌。这里的豆花好吃,主要还是做豆花的工艺,它采用的是云南贵州传统的酸水点豆腐。

当豆浆烧开,撇去浮沫,在微火中,酸水会一点点倒进豆浆,在豆浆逐渐凝结时,老板会轻轻把豆花聚拢压实,直到最终成型。

这种酸水点出的豆花,比一般豆腐细嫩,比豆腐脑又要紧实。吃豆花面,蘸料也很重要,肉丁、辣椒等小料炒到红亮飘香,最后配上一撮薄荷叶。碱面条劲道爽滑,和大块的豆花一同盛在酸汤里,配上一碟子蘸料,一口豆花一口面,来自贵州的这种吃法,口感丰富,实在过瘾。

酸水点的豆腐,口感独特,在中国豆腐界占有一席之地,大方手撕豆腐,油煎后蘸着辣椒粉,豆腐有点小韧劲,入口香而不辣,大方臭豆腐,因为发酵过,吃起来又多了一种特别的味道,喜欢的人爱不释口,讨厌的人避之不及。

在商品街,黔百味居的各类豆腐菜品让人感受到祖国西南的小惊喜,友谊街上,一块豆腐私房菜,正在展示着来自东北的豆腐文化。作为全国最重要的大豆产区,东北的豆腐品质,自然不用多说。这家饭店,将近一半的菜品都跟豆腐相关。

磨浆、煮浆、滤渣、卤水点脑,在一块豆腐,你不光能吃到各色豆腐菜,还可以完整观看东北豆腐的整套制作流程。豆腐现做,你说能不好吃吗?

作为一家在三亚打拼了十多年的老店,店里的菜品也充分融合了南北风味。既有相对家常的豆腐墩,也有比较费工夫的铁板酿豆腐,还有不少改良过的豆腐菜。

虾汤豆腐,先将豆腐切块,清水煮开断去生味,然后和虾汤一起熬煮,豆腐融合了虾的鲜味,是比较清爽的汤菜。

金沙豆腐,就是鲜豆腐裹一层薄薄的玉米面炸制,外脆里嫩,主打一个反差感。同样有反差感的还有香炸臭豆腐,它不用发酵,而是采用鲜豆腐浸泡臭豆腐汁后油炸,这种臭豆腐香而不臭,豆腐的本味其实更加凸显,一般人都能接受。

从黄豆到豆腐,这是源自我们民族的独特工艺。小小豆腐,因地制宜,承载了不同的口味,成就了无数种地方特色小吃。想尽尝豆腐风味,如果你没有阅遍祖国大好河山的宏伟计划,那不妨就趁着在三亚停留,品一品自全国各地的豆腐百味吧。

06

舌尖上的诱惑寻味吉阳·徽菜

贵客到,鳜鱼跳,来自黄山的臭鳜鱼,作为徽菜馆里的招牌,在三亚逐渐小有名气。古老的徽州味道,跨越千里,带给了三亚食客全新的味觉享受。

徽兴盛,作为在三亚原创的餐饮品牌,三年来,也从三亚出发,在岛内不断扩散,甚至在北京落地。

传统的徽菜,重油重色重火功,与三亚普遍清淡的饮食习惯较为不同,为了在三亚打开局面,作为徽菜传统技艺传承人的程军,在菜品的标准上进行了反复尝试。

作为招牌菜的臭鳜鱼,虽然只是靠一把粗盐腌制,但受气温、环境影响较大,为了保证品质,只能采取原产地供应、全冷链运输的方式,到达三亚后,再由徽州厨师按照传统的方法烧制。与湘菜里煎焖的臭鳜鱼不同,略煎后的黄山臭鳜鱼,因为有汤汁的红烧,更加入味。紧实的蒜瓣肉,吃起来十分满足,让人彻底忘了这是一道以微臭为招牌的重口味菜,连配菜里脆爽的笋丁,也多了一种别样的滋味,难怪会有美食爱好者到店专门点臭鳜鱼吃。

与臭鳜鱼一样,毛豆腐也是一道让人爱憎分明的特色菜,作为地方小吃,毛豆腐也是在当地特有温度条件下微发酵产生的食材。这些坐飞机过来的毛豆腐,在菜籽油煎熟后,外表金黄,内里细腻,和普通煎豆腐完全是两种风味,一旦爱上了,肯定会上瘾。

古徽州一带,四季分明,所以徽菜里的食材也少不了时间的痕迹,干货和腊味的使用,让久居三亚的人也能品味到另一种鲜味。腊味三蒸,就是把晒好的萝卜干与腊制的鸡鸭鱼肉一起蒸透,不考验厨艺,但家常的味道却会让人反复回味。

作为一个历史悠久的菜系,徽菜与不少名人结缘,胡适家的一品锅,就让文学家梁实秋念念不忘,这道菜作为当地招待贵客的年菜,用到的材料包括干的山菌、炸过的腐竹、发好的响皮以及肉饼蛋饺等等,各色食材按照顺序一层层码好,最后加上厨房里每天都要熬制的高汤慢炖,试想一下,亲朋围坐一桌,铁锅里翻滚地满是扑鼻的鲜香,那感觉,怎一个暖字了得。

三亚的徽菜馆,自然少不了本地食材的参与,店里的招牌红烧肉,就是选用当地黑猪肉,按照徽菜的做法,先切成大方块,大火逼出多余油脂后进行红烧,最后出菜时加入炸过的大蒜铺底,整个菜色泽自是不用多说,咸甜鲜的平衡中恰当的肥瘦比,尤其是酒酿馒头夹着红烧肉,那种满足感,会让你彻底拜倒在油脂和碳水的诱惑中。

三亚当地的鸡,也是上好的食材,一品如意鸡,用的正是本地的散养鸡,整只鸡不加一滴水,全靠花雕酒和火腿片提味,这跨越山海的搭配,味道完全超越纯徽州食材的出品,吃肉喝汤,为三亚又贡献了一种鸡的健康吃法。

美食的江湖,需要用味道说话,三亚的美食,不论出身,能站住脚的才是王者,把三亚作为他乡美食的传播中介,程军的胆量不可谓不大,但事实证明,他和团队的决策十分正确。

天下美食在三亚,山海相逢,包容中孕育着新生。年轻的三亚,不缺爱尝鲜的食客,古老的徽州味道,带给了三亚食客一种全新的味觉体验,也让徽州菜作为三亚品牌,在全岛生根发芽。

三亚的美食,可不光是三亚的味道。

07

舌尖上的诱惑寻味天涯·创新琼菜

薄可透光的牛肉,精致的九宫格盲盒,地瓜做的冰淇淋,不知道这些菜品的精致能不能打破您对海南菜的固有印象?三亚汇集了各地美味,坐拥上佳食材。

好食材怎么可能出不了好菜品,作为一个在三亚餐饮行业干了十多年的海南人,年轻的王浩,带着一群更年轻的糙汉子,玩起了精细活儿。

海南本土饮食清淡,习惯于白切白斩,如何让原味的食材被更多人接受,加工技法便是关键的一步。本地的小黄牛,口碑一直不错,但做法多年来也没有太多创新。经过团队的一次次尝试,最普通的牛肉,也终于有了惊艳的呈现。

新鲜牛肉急冻定型,然后切成薄片后风干,入菜籽油中低温炸至肉的纹理完全显现,捞出后拌上调制的香辣料汁,每一片牛肉都红润透光,入口一抿,似冰雪消融一般,灯影牛肉,名副其实。

灯影牛肉属于易碎品,吃起来要小心翼翼,不过吃怪味牛肉,你就必须大快朵颐,外脆里嫩还多汁的感觉,一口一个不吱声才是正确的打开方式。

让牛腩肉软而不烂,保证汁水丰盈的同时又不失质感,加工的技巧需要一遍遍尝试,融合了中西餐的手法,这道功夫菜才终于在王浩的团队中定型。

让来三亚旅游的人爱上海南菜,是王浩的职业目标,也是菜品创新的初心。在发掘海南食材上,每个厨师都是好侦探。酸瓜黑猪肉,就源于厨师在东方的一次偶遇。

用嫩哈密瓜腌制的酸瓜,相比于传统的西瓜腌制酸瓜,爽脆中有一丝韧劲儿,这道海南菜不靠外貌取胜,是黎竹餐厅的隐藏款美食。

菜品是一种心意的传达,既是对食材的尊重,也是厨师对食客的诚意。三亚一年四季都有的地瓜,在这家年轻的餐厅里,也是一道招牌菜品。单从外表看,烤地瓜并没有特别之处,但吃进嘴里,不一样的口感就会把你征服。

这是一家海岛食材占比超过百分至九十的创意餐厅,本土的食材、本地的厨师团队,却在用心探索着最不本土的表达方式。

煎过的山药搭配着酥香樱花虾,和乐蟹可以像花一样在肉饼上绽放,地瓜也可以做出冰淇淋一样的口感,精心修过的鸡脚也能和乳鸽一起在老椰子里焖出鲜美的清汤,这是属于新时代海南年轻爷们的精致,也是三亚这座城市在包容中孕育的美味。

三亚的美丽,总是让人对美食有了更多期待,本土食材以什么样的方式与游客相逢,往往在于厨师对美食的理解,何况吃饱和吃好本就来就不矛盾,需要的不过是在真材实料上多加一点点的心意。

九宫格,像是商品的小样,精致的小格里,九种冷菜,风味不同,各美其美,这实实在在的精致,正中当下年轻人的心坎儿。

低温料理的马友鱼,搭配着普宁豆酱,三亚的优质秋葵搭配着椰子油,手指粗的皮皮虾、冷切的东山羊,荤素搭配,鸡鸭鱼肉全部覆盖,九宫格里,是三亚的食材展示,更是对食客的一份重视。

天下美食在三亚,各派厨师的绝活也必将给三亚的食材带来更多样的呈现形式,一个汇聚各类人才的地方,美食怎么可能一直不出圈呢?

08

舌尖上的诱惑寻味天涯·山兰酒

农历三月三,三亚黎族苗族的传统节日,在育才生态区,最热闹莫过于这一天。传统的民俗表演,是老人们的回忆,也让游客和年轻人长了见识。

一年一度的盛大聚会,欢声笑语中,传统民族服装让会场多了一份喜庆和庄重,原生态的美食则为这场聚会增加了许多期待。眼看着牛肉正烤得油亮诱人,旁边的乳猪已经被大家抢先品尝,也许是仗着山里食材的好品质,三月三会场上的美食都是轻加工,仅仅原汁原味就可以让人念上一年。

年年岁岁,三月三里最少不了的就是biang酒,也叫山兰酒。说是酒,但它入口却甜如蜜,让你在节日里尽兴,在不知不觉中由醒而醉,一觉到天明。

制作山兰酒,用到的必须是海南特有的山栏米,这是一种古老的旱稻,由黎族先民最早发现并培育,从原始社会一直传承到当下。

旱稻,采用刀耕火种方式种植,有学者考证,被贬崖州的唐代名相李德裕《谪岭南道中作》中“五月畲田收火米”描述的就是当时旱稻种植时场景,只是不知这人生最后几年,三亚的山兰酒有没有化开李相的满腹愁肠。

育才的山兰酒,做法有两个流派,黎族的黄青梅和苗族的卢学玉就是各自的带头人。做山兰酒的第一步,两种做法都一样,洗好米后上锅蒸透,和水稻不一样,旱稻蒸熟的香味有很强的穿透力,在锅边站过的人,就能真正体会为什么会有“一家煮山兰全村香”的传言。

蒸好的山兰米,需要快速降温。黎家的黄青梅,把蒸好的米清洗一遍后揉散,在米粒不烫手时撒入酒曲,拌匀之后盖上香蕉叶便开始发酵。苗家的卢学玉,家传的手艺是冷水淘洗降温,在米粒到合适的温度后拌入酒曲,不过,她们会采用滴酒方式,把拌好酒曲的山兰米用蕉叶包起来放在缸口,让酒液一滴一滴流入缸中。

山兰酒的甜,源自于酒曲中糖化酶对淀粉的转化,由于这种传统旱稻产量并不高,种的人越来越少,因而喝上一口正宗的山兰酒,就必须到育才的黎乡苗寨里走一圈。

新酿好的红山兰酒,色如石榴汁,白山兰酒,色如琥珀,酒香中都透着同样的甜,好入口,又解乏。

山兰佳酿待宾朋,酒糟的美味也不容错过,在育才生态区,除了大家都熟知的红山兰酒糟煮鸡蛋,酒糟煮河鱼,也是黎族苗族的家常菜,酒糟煮过的鱼肉细嫩,鱼汤微酸中略带鲜甜。酒糟煮野芭蕉芯,就是把山里砍回的野芭蕉芯清洗后切碎,加入酒糟翻炒,脆嫩鲜甜,是招待贵客的美味。这道限定款美食,做起来简单,能不能吃到就要看你和食材的缘分了。

三面环海,带给了三亚满桌的鲜,四季阳光,肥沃的土地留下了遍野的甜。海岛之上,这古老的旱稻,至少穿越了上千年时光,三亚的大山里,这份甜蜜,也一如既往地传承。

来都来了,那就喝一杯山兰,品一品三亚的千年。