电话:0898-88561671

传真:0898-88561671

了不起的三亚非遗!

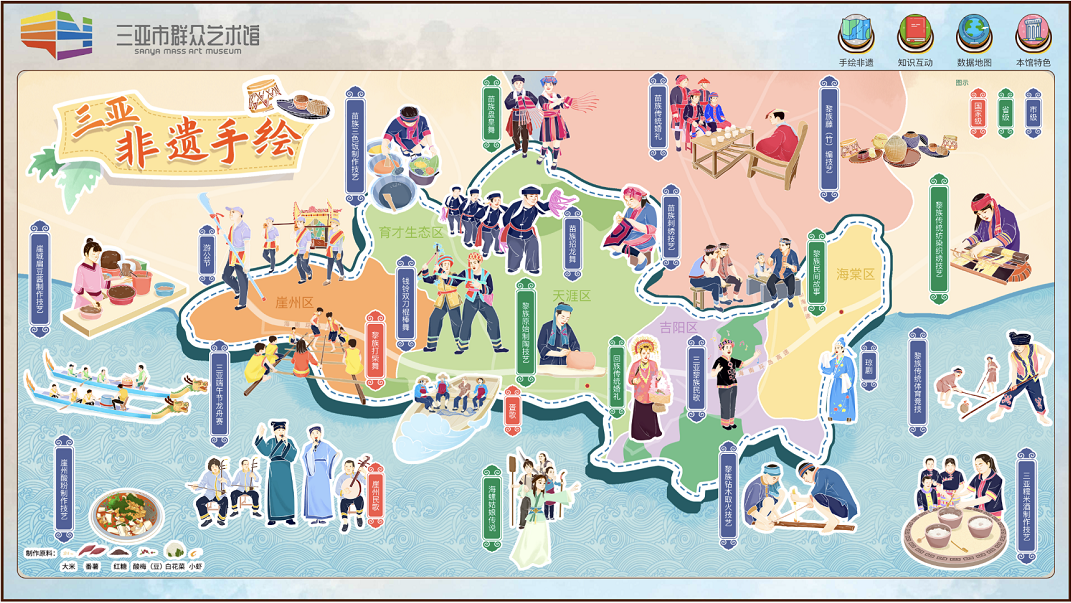

三亚历史悠久,非物质文化遗产丰富多彩。今天,推推和大家一同穿越百年记忆,探索精彩的非物质文化遗产。我们先来看看国家级非物质文化遗产和海南省级非物质文化遗产有哪些。

国家级非物质文化遗产名录:

黎族打柴舞、崖州民歌、疍歌

海南省级非物质文化遗产名录:

黎族传统纺染织绣技艺、黎族原始制陶技艺、苗族盘皇舞、回族传统婚礼、黎族民间故事、海螺姑娘传说

01 —黎族打柴舞

舞出最炫民族风

打柴舞主要流行在海南岛中南部黎族聚居地区,2006年入选第一批国家级非物质文化遗产名录。

在三亚的你,体验过黎族打柴舞吗?跟着巧妙的节奏,跳起来!它是黎族最古老、最具代表性的舞种之一,以数根长木棍为道具,有节奏地摆放、敲打,跳舞者要在木棍分合的瞬间,敏捷地进退跳跃,且要潇洒自然地做各种优美的动作。宝宝们,是不是也想试试?

02 —崖州民歌

唱出大海、人生和乡愁

崖州民歌是古代崖州的民间歌曲,流行在三亚、乐东等地,使用崖乐方言演唱。崖州民歌于2006年入选第一批国家级非物质文化遗产。

崖州民歌,依靠二胡的伴奏,通过人声唱出关于大海、人生和乡愁。历久弥新,世代传承。在歌声里,仿佛能听到了他们的爱人,对美好生活的憧憬和崖州人民一直守望着的大海。

03—疍歌

是大海的歌谣

疍歌是疍家渔民用粤语演唱的民歌。一般认为疍歌产生于唐宋年间海南岛西南部沿海疍家渔民聚居地,经历代民间艺人加工、改造,成形于明清,传唱至今。

疍歌是大海的歌谣。海上生活单调枯燥,疍家人没有更多的消遣方式,索性把自己的喜怒哀乐和说不出口的心里话放在歌词里,以唱歌的方式表达出来,便形成了疍家的“咸水歌”文化。咸水歌有固定的4种调板,可以唱遍世间的美好情感和向往。

04—黎族传统纺染织绣技艺

是指尖上的守护与传承

黎族传统纺染织绣技艺是黎族妇女利用棉、麻等天然纤维制作衣物和其它生活用品所使用的传统手工艺。

黎族妇女在认识和利用植物纤维和染料的长期实践中,形成了由纺、染、织、绣四大工艺类型构成的完整技术体系,并在絣染、双面绣和单面提花等方面呈现技艺的精湛性和民族特色。

05—黎族原始制陶技艺

是黎族先民的聪明与智慧

黎族原始制陶技艺起源于新石器时代,它的延续是一种历史文化奇迹。陶器选用粘土为主要原料,加工成坯料,使用泥浆将底部和泥条进行衔接处理……手工塑制器物成形。再用贝壳、竹片等工具加固、抛光,完全自然干燥后,才能点火进行露天堆烧烧陶。这陶器,凝结的是黎族先民的聪明与智慧。

06—苗族盘皇舞

寄托着对平安幸福的希冀

苗族盘皇舞又称三元舞,是海南苗族先人创造,民族特色鲜明。由上元舞、中元舞、下元舞组成,伴奏乐器主要是长鼓、铜锣、小镲、摇铃等。现在,它已经成为三亚苗族祭祀祖先的社会习俗,表达了对祖先盘皇的敬仰和崇拜,寄托着对平安幸福的希冀。

07—回族传统婚礼

回族新娘的装扮简直美翻了

三亚的回族同胞大多分布在回新和回辉两个村,在穿戴服饰等方面都保持着自己民族的特色和风格。回族传统婚礼是三亚回族人民传统的婚礼礼俗,具有鲜明的民族习俗和宗教特色。好看的发饰、华丽的衣裳……回族新娘的装扮简直美翻了!更有几分神秘色彩!

08—黎族民间故事

听他们讲那过去的事情

黎族民间故事是海南黎族人民世代相传的文学作品,如《大力神》《槟榔树的传说》《鹿回头的传说》等,有地域性、历史性、神秘性,寄托着黎族先民的自然崇拜、祖先崇拜、神灵崇拜。

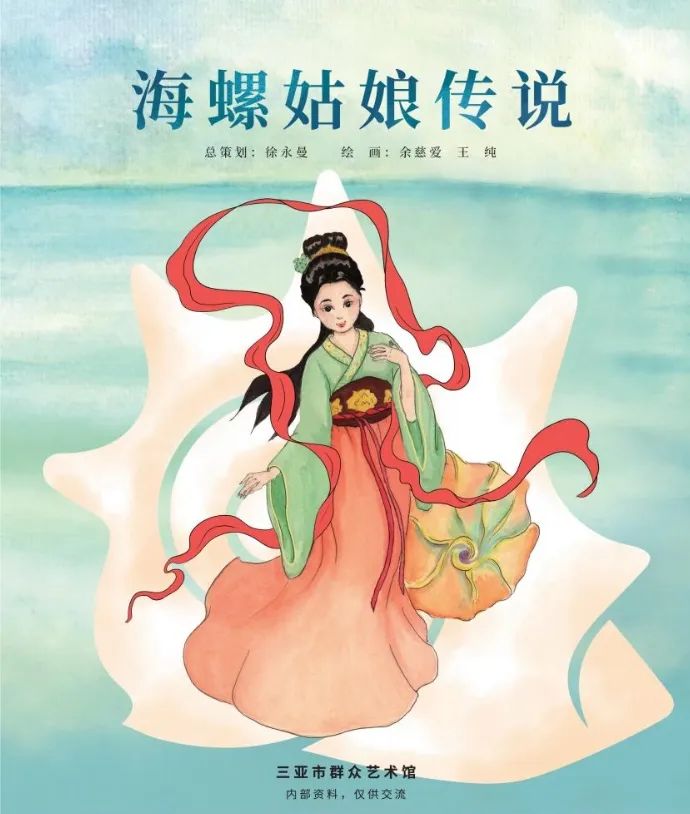

09—海螺姑娘传说

象征着美神、爱神和保护神

海螺姑娘传说是海南省级非物质文化遗产,是流传于三亚疍民中的一个美好民间故事,是疍家人在水上生活劳动中创作出一系列具有浓郁海南海洋文化特色的民间叙事文学作品之一。

海螺姑娘作为南海女神,是美神、爱神、保护神的象征,集中体现了劳动人民的崇高精神、优秀品质和伟大力量,是人们理想中完美人物的化身。海螺姑娘被列入三亚民间神灵系统,为农、渔民四时八节所祭祀。

这些三亚“宝藏”

不仅惊艳你的双眼

更惊艳了时光

点击进入非遗手绘地图的界面

了解和查看更多三亚非遗